りな

りなAWSエンジニアの仕事ってどんなことをするの?

分かりやすく教えて欲しい!

「AWSエンジニア」と聞くと、なんだか難しそう…と感じますよね。

私もAWSエンジニアになる前はどんな仕事をしているのか全くイメージできませんでした。

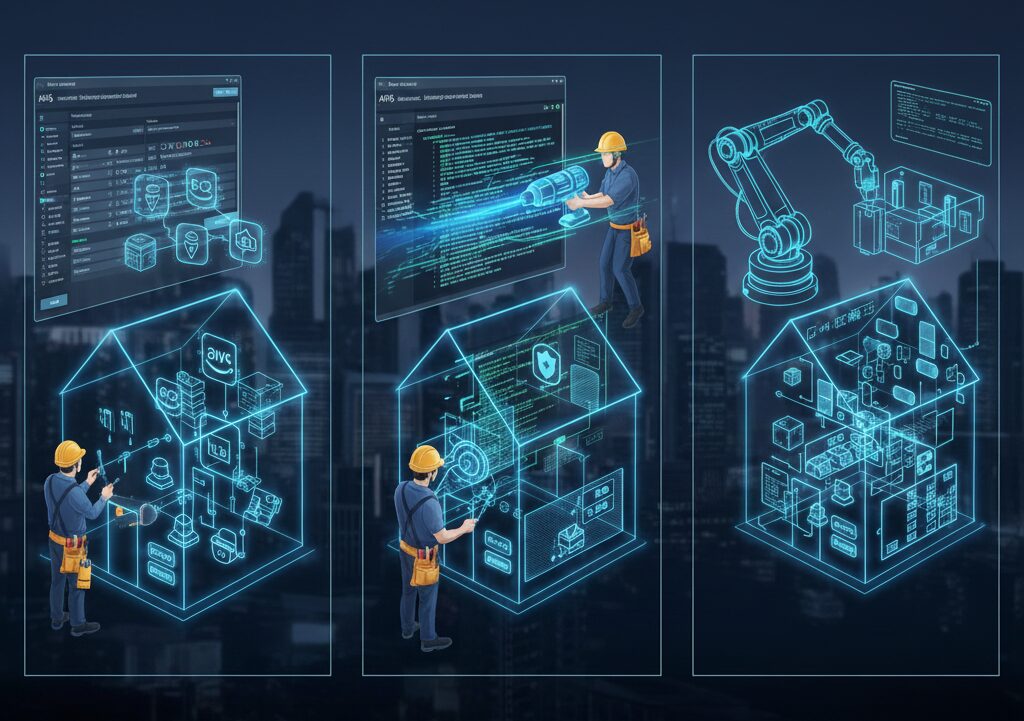

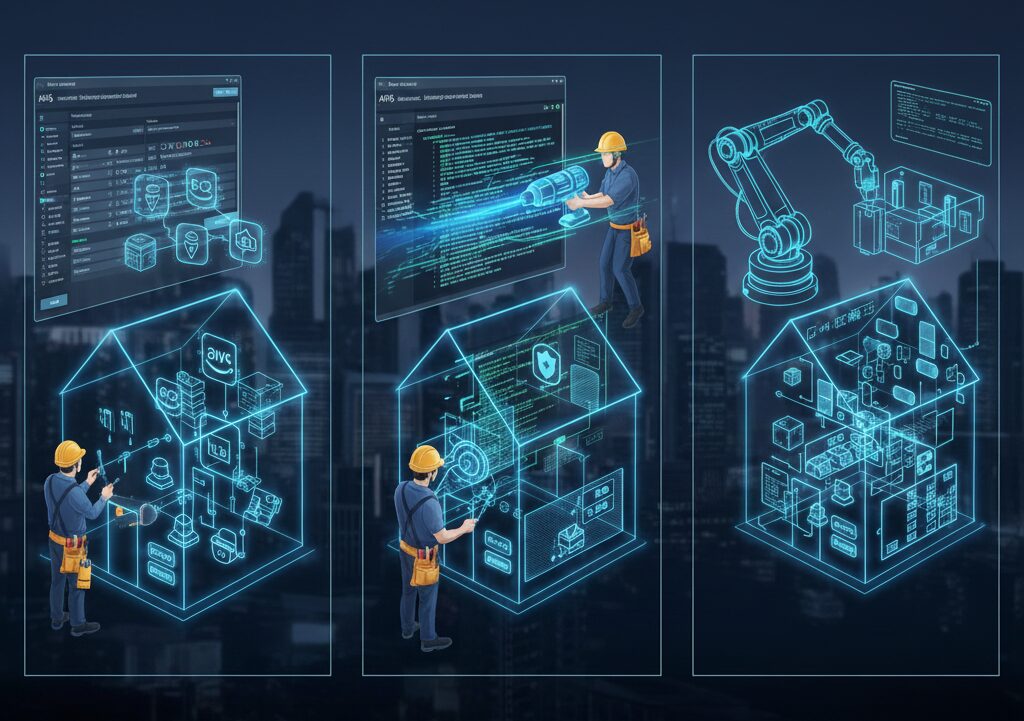

いきなりですが、家を建てるには、土地を探し、設計図を引き、大工さんが組み立てますよね?

実は、AWSエンジニアの仕事は私たちの身近な「家づくり」にとてもよく似ています。

そこで、この記事ではAWSエンジニアの仕事を「家づくり」に見立てて、IT初心者の方でもわかるように建設業界からIT業界に転職してAWSエンジニアになった私が解説します!

なおと

AWSフリーランスエンジニア

当ブログ「なおナビ」運営者の、なおとです。

▽略歴

- IT完全未経験からAWSエンジニアに転職

- AWSエンジニアに転職して年収400万円アップ

- フリーランスとして独立(2025.11~)

このブログでは、AWSエンジニアやフリーランスを目指す「あなた」の背中を押す情報を発信しています💡

そもそもAWSエンジニアって、どんな人?

「AWS」と「AWSエンジニア」という言葉の意味を、家づくりの例えを使って解説します。

まず『AWS』ですが、これはAmazonが提供している『超巨大で便利な土地と、最新の建材・工具が無限に揃ったホームセンター』だと考えてみてください。

昔は大工さんが自分で土地を整備し、木材を運び…と大変でしたが、AWSを使えば、電話一本で最高の土地と材料がすぐに手に入るイメージです。

そして『AWSエンジニア』は、この超便利なAWSを使いこなし、お客様の『こんな家に住みたい!』という夢を叶える、建築家兼、現場監督兼、大工さんなのです。

『AWS』と『AWSエンジニア』については、下記の記事でそれぞれ詳しく解説しています。

こちらもあわせてご覧ください。

【家づくりでわかる】AWSエンジニアの仕事、5つのステップ

この章では、AWSエンジニアの具体的な仕事を『家づくり』に見立ててステップ形式で解説していきます。

ステップ1:どんな家を建てる?お客様との打ち合わせ(要件定義)

家を建てる時、まず「どんな家に住みたいですか?」というお話から始まりますよね。

- 「家族4人で住む、日当たりの良いリビングが欲しい」

- 「地震に強くて、セキュリティもしっかりした家がいい」

- 「予算はこれくらいで…」

AWSエンジニアの最初の仕事もこれと同じです。

お客様から

- 「ネットショップを作りたい」

- 「会社のデータを安全に管理したい」

といった要望(=どんな家に住みたいか)を詳しくヒアリングします。

そして、その夢を叶えるために、専門家として

「それなら、こういうシステムにしましょう!」

「予算内で実現できますよ」

と提案するのが、このステップです。

AWSエンジニアの要件定義の工程では、お客様との調整が多くなります。

したがって、PowerPointやスライドを使ってお客様と認識のすり合わせを行います。

現在はリモートも増えていますが、お客様の会社に訪問し、プレゼンのようなすることもあります。

今日紹介しているステップの中では、1番報酬が高くなる傾向があります。

ステップ2:理想の家を形に!設計図づくり(設計)

住みたい家のイメージが固まったら、次は建築士が設計図を描きます。

どこに部屋を配置して、水道やガスをどう通すか、細かく決めていきますよね。

AWSエンジニアも、お客様の要望をもとにシステムの設計図を作ります。

この設計は、大きく2つのステップに分かれます。

① まずは家の骨格を決める!「基本設計」

まずは家の全体像、いわば骨格となる部分を決めます。

【例えるなら…】

- 「平屋にしますか?2階建てにしますか?」

- 「リビングと寝室はどこに配置しますか?」

- 「耐震構造はどのレベルにしますか?」

【実際の仕事では…】

- どの国のデータセンター(リージョン)にシステムを置くか

- サーバー(EC2)やデータベース(RDS)といった主要な部品をどう配置するか

- 外部からの攻撃を防ぐための大まかなセキュリティ方針 などを決め、システムの全体構成図を描きます。

② 次に”神は細部に宿る”の「詳細設計」

骨格が決まったら、次は家の隅々まで超具体的に仕様を決めていきます。

これがないと、大工さんは家を建てられません。

【例えるなら…】

- 「リビングの壁紙の型番はこれにしましょう」

- 「キッチンの蛇口はTOTOのこのモデルで」

- 「コンセントは壁の下から30cmの位置に、この向きで付けましょう」

【実際の仕事では…】

- サーバーの性能(CPUの数、メモリの量)をいくつにするか

- データベースの細かい設定値やバックアップの方法

- どの通信を許可し、どの通信をブロックするかの詳細なルール

といった、パラメータの一つひとつまで、緻密な指示書を作成します。

この詳細な設計図があるからこそ、次の構築工程でも迷わずに正確な家を建てられるのです。

AWSエンジニアの設計工程では、要件定義で決まった内容を実現するために、どのようなAWSサービスを組み合わせてシステムを構築していくか?を考えます。

考えるポイントとしては

- 費用対効果の高い構成か

- メンテナンスしやすいか

- 障害に耐えられるか

- 高負荷に耐えられるか

のようなことを考えます。

ここでも資料作成がメインになります。

WordやExcelの表形式で作成することがほとんどです。

ステップ3:いよいよ建築スタート!(構築)

設計図ができたら、いよいよ大工さんたちが家を建て始めます。

この「建てる」作業が構築です。

AWSエンジニアの建て方には、大きく3つのスタイルがあります。

① 手作業でコツコツ建てる(マネジメントコンソール)

これは、AWSの管理画面(マネジメントコンソール)上で一つひとつ設定をしながら、システムを組み立てていく方法です。

まるで、大工さんがノコギリや金槌といった手工具を使って、丁寧に家を建てるイメージ。

小規模なものや、何かを試す時には、この方法が直感的で分かりやすいです。

② パワフルな電動工具で効率アップ(AWS CLI)

次に、手工具からインパクトドライバーや電動ノコギリといった「電動工具」に持ち替えるイメージです。

これがAWS CLIを使った方法。

パソコンの黒い専門家向けの画面から、呪文のような命令文(コマンド)を打ち込むことで、手作業よりも速く、正確に部品を組み立てられます。

一つひとつクリックするより断然スピーディーで、プロが「ちょっとここの壁だけ作りたい」といった場面で素早く作業する際に活躍します。

③ 最新ロボットで全自動建築(IaC)

こちらが今の主流であり、最も先進的な方法です。

設計図をプログラムコードとして書き、「建設ロボット」に渡します。これがIaC(アイエーシー)です。

すると、ロボットが設計図通りに寸分の狂いもなく、あっという間に家全体を建ててくれるのです。

この方法なら、ミスなく、スピーディーに建てられますし、同じ家をもう一軒建てたい時もロボットに命令するだけ。

この「建設ロボット」を自在に使いこなすのが、腕のいいAWSエンジニアの証です。

AWSエンジニアの構築工程では、上記であげた3つの中から状況に応じた構築方法を選択していきます。

それぞれメリデメがありますが、個人的には③のIaCをできるようにすることをオススメします。

理由は

- コードを書ける

- 自動でリソースを構築できる

- 複数環境で同じような構成を作成することが容易

といったものが挙げられます。

インフラエンジニアはプログラマーみたいにコードを書くことが少ないですが、AWSエンジニアはこのIaC構築で沢山コードを書くことができます。

あと何よりも1番のメリットは、同じコードを使えば、全く同じ構成のシステムを複数構築することができることです。

ここにはヒューマンエラーが介在しないので、再現性高く構築を行うことができます。

ステップ4:プロの目でチェック!完成検査(テスト)

家が完成したら、すぐに住み始めるわけではありません。

「設計図通りにできているか」「雨漏りしないか」「鍵はちゃんとかかるか」など、プロが厳しくチェックする完成検査(テスト)があります。

AWSエンジニアも同じです。

- システムは、設計図通りに動くか?

- たくさんの人が同時にアクセスしても、壊れたりしないか?

- 悪い人(ハッカー)が侵入できないように、セキュリティは万全か?

などを、リリース前に徹底的にテストします。

このおかげで、私たちは安心してサービスを使えるのです。

AWSエンジニアのテスト工程では、基本的にステップ2で作った詳細設計書をもとにテストをします。

詳細な設定値と実際に作ったものを照らし合わせていく作業です。

テストにも色々やり方がありますが、

- マネジメントコンソールで目視で確認する方法

- AWS CLIとExcelを組み合わせて確認する方法

などなど

その時のプロジェクトによって方法は様々です。

また、AからBにちゃんと通信は可能か?といったリソース同士の通信(本番稼働を意識したような)を確認する試験も行います。

ステップ5:住んでからも安心!見守りと手入れ(運用・保守)

家は建てて終わりではなく、住み始めてからのメンテナンスが大切です。

定期的な点検や、何かトラブルがあった時の修理が必要ですよね。

AWSエンジニアの運用・保守という仕事は、まさにこの家のメンテナンス担当です。

- システムに異常がないか、24時間365日見守る。

- 「サイトが遅い」「動かない」といったトラブルが起きたら、すぐに駆けつけて修理する。

- より快適に使えるように、システムのバージョンアップや改善を行う。

私たちが普段使っているWebサイトやアプリがいつでも当たり前のように使えるのは、こうして裏側でシステムを見守ってくれているエンジニアがいるからなのです。

AWSエンジニアの運用・保守工程では、幅広い対応が求められます。

例えばCloudWatchなどの監視サービスを使い、CPU使用率やメモリ使用率などに異常があればアラートを飛ばし、原因を突き止め対応するといったことも行います。

あとは、サーバに高負荷がかかったときにWebサイトが表示されなくなったり、アクセスできなくなった時にサーバのスペックアップを行ったり、再起動の対応を行ったりします。

4. 家づくりの専門家に必要な「道具」と「心得」(求められるスキル)

一流の職人が優れた道具と心を大切にするように、AWSエンジニアにも専門的な「道具」とプロとしての「心得」が必要です。

必須スキル

AWSの知識

巨大ホームセンターの商品知識。

お客様の要望に合わせ、無数の建材(AWSサービス)から最適なものを選ぶ力です。

インフラの知識

建築の基礎知識。

水道(ネットワーク)や電気(サーバー)といった、家を支える仕組みの理解が不可欠です。

あると強力なスキル

IaC

建設ロボットの操縦術。

設計図(コード)をもとに、家全体をミスなく自動で建てる未来の技術です。

コンテナ技術

最新のプレハブ工法。

規格化された部屋(コンテナ)を組み合わせ、素早くシステムを組み立てます。

プログラミング

オリジナルの電動工具づくり。

ネジ締めのような単純作業を自動化し、仕事をとことん効率化する力です。

意外と大事なソフトスキル

コミュニケーション能力

お客様の要望を聞き出し、具体的な設計図へと落とし込む力。

問題解決能力

原因不明の雨漏り(システム障害)が起きても、冷静に原因を突き止める力です。

継続的な学習意欲

次々と登場する新しい建材や工法(最新技術)を、常に学び続ける探求心です。

未経験から「見習い大工」になるには?

「AWSエンジニアって面白そう!でも、自分になれるかな…?」

そう不安になりますよね。

でも、大丈夫です!

いきなり豪邸を建てる棟梁にはなれませんが、誰でも「見習い大工」からキャリアをスタートできます。

ここでは、未経験からプロのIT建築家を目指すための具体的な4つのステップをご紹介します。

ステップ1:まずは道具の使い方から!建築の基礎を学ぶ

【例えるなら…】

いきなり家を建てるのではなく、まずは「ノコギリや金槌の正しい使い方」「木材や釘の種類と特徴」といった、大工仕事の基本を学ぶことから始めます。

基礎がなければ、安全な家は建てられません。

【具体的にどうする?】

まずはITの土台となる「インフラ」の知識を身につけましょう。

具体的には、

- サーバー(Linux)

- 家を建てるための「土地」の知識

- ネットワーク

- 水道やガス管など「ライフライン」の知識

- データベース

- 家具や荷物をしまう「収納」の知識 といった分野です。

書籍やUdemyのようなオンライン学習サイトで、これらの入門講座から始めてみるのがおすすめです。

ステップ2:いざ実践!自分の手で「犬小屋」を建ててみよう

【例えるなら…】

基礎を学んだら、次はいよいよ実践です!

いきなり人の住む家は無理でも、まずは「犬小屋」を自分の手で建ててみるのです。

実際に木材を切り、釘を打つことで知識がぐっと深まります。

【具体的にどうする?】

AWSには「無料利用枠」という、一定期間・一定量までなら無料でサービスを試せる素晴らしい制度があります。

これを活用して、実際にAWSに触れてみましょう!

例えば、「AWSを使って、自分のブログサイトを立ち上げる」というのは、犬小屋づくりにぴったりのプロジェクトです。

エラーを繰り返しながらも、自分の力で何かを作り上げた経験は大きな自信になります。

ステップ3:「実力の証明書」を手に入れる!建築士の資格を取る

【例えるなら…】

「私はこれだけの知識と技術を持っています」と公式に証明してくれるのが「建築士」の資格です。

これがあれば、お客様(就職先の企業)も安心して仕事をお願いできますよね。

【具体的にどうする?】

AWSにも「AWS認定資格」という公式の資格があります。

未経験から最初の一歩として目指すなら「AWS 認定 ソリューションアーキテクト – アソシエイト (SAA)」が断然おすすめです。

この資格の勉強をすることで、AWSの主要なサービスについて体系的に学べますし、就職・転職活動でも非常に有利になります。

AWSエンジニアになる方法については、下記の『AWSエンジニアになるための3ステップ』の記事で詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。

この仕事の「最高の瞬間」と「ちょっぴり大変な時」

どんな仕事にも、最高の喜びと乗り越えるべき大変さがあります。

ここでは、IT世界の家づくり専門家、「AWSエンジニア」のリアルな声をお届けします。

最高の瞬間(やりがい)

AWSエンジニアをやっていて

「この仕事やっていてよかったな」

と思えるような瞬間を紹介します。

社会を支える達成感

自分が建てた家(Webサイト)が街のシンボルとなり、多くの人に「便利だね」と使ってもらえる喜びは格別です。

魔法のような自動化の快感

設計図(コード)から建設ロボット(IaC)が巨大なビルを一瞬で建てる、まるで魔法使いになったかのような鳥肌ものの達成感を味わえます。

難事件を解決する喜び

原因不明の雨漏り(複雑な障害)をピタッと解決し、お客様の家(システム)を救う名探偵のようなスッキリ感と頼りにされる誇りがあります。

ちょっぴり大変な時(でも、これが成長の糧!)

プロの建築家だからこそ向き合う、責任ある仕事の一面です。

終わらない勉強

建築技術(AWSサービス)は日進月歩。常に新しい工具や工法を学び続けないと、時代遅れの職人になってしまうプレッシャーがあります。

突然の緊急出動

真夜中の水漏れ(システム障害)のように、24時間365日、いつ発生するかわからない緊急事態に備える責任と緊張感が伴います。

厳しい予算管理

最高の家(システム)を目指しつつも、常にお客様の予算(コスト)と向き合い、電卓を叩きながら最適な材料を選ぶ必要があります。

まとめ|AWSエンジニアはIT業界の建設家

ここまで『家づくり』に例えてきましたが、AWSエンジニアの仕事のイメージは掴めたでしょうか?

彼らは、ただITの家を建てるだけではありません。その家(システム)の中で、人々が買い物を楽しみ、情報を得て、コミュニケーションをとる…そんな未来の当たり前の暮らしを創り、支えています。

この記事を読んで、ITの世界の『家づくり』に少しでもワクワクしてくれたら嬉しいです。

本サイト「なおナビ」では、AWSエンジニアにまつわる情報を発信しています。

- AWSエンジニアについて知りたい!

- AWSエンジニアになる方法が知りたい!

- ぶっちゃけAWSエンジニアって稼げるの?

こんな疑問を持っている方はぜひ他の記事も読んで、AWSエンジニアについて知ってもらえたら嬉しいです。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

今回はAWS SAAがなぜ転職に役立つのか、そしてどのように取得していったかを紹介しました。

この機会にぜひAWS SAAを取得し、AWSエンジニアを目指してください。

応援しています!

疑問に思ったことや分かりづらいとこがあれば気軽に X(@naoto_naonavi)かお問い合わせフォームまでご連絡ください!

コメント